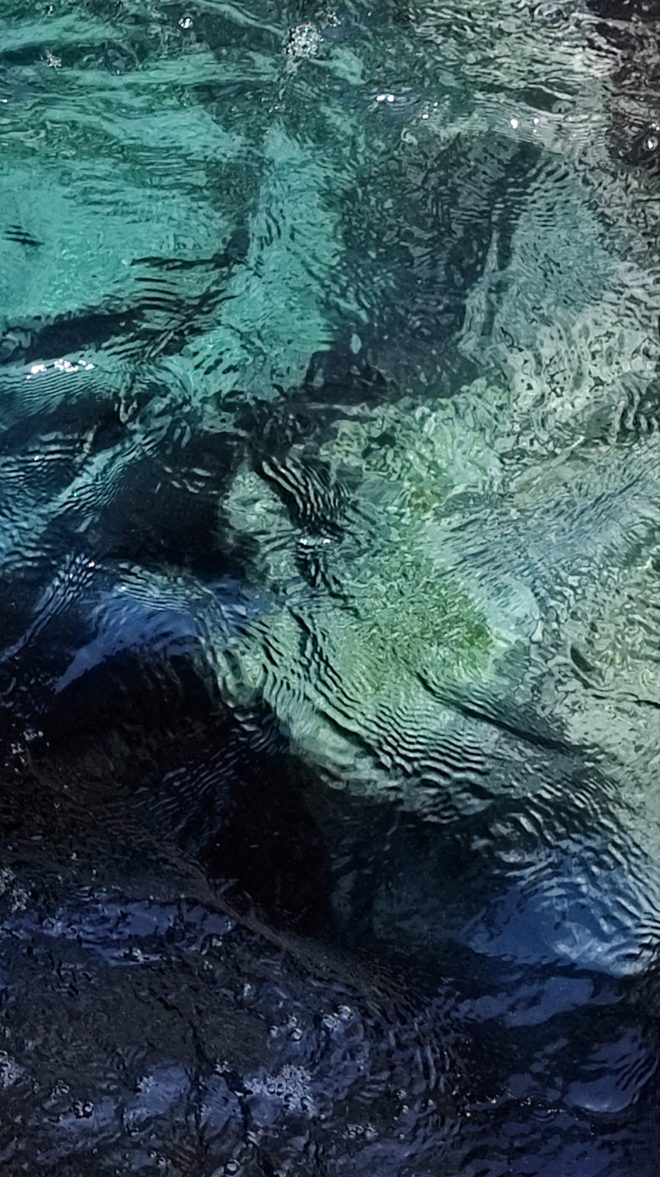

Nous entrons dans ce roman comme dans un livre minéral « pays lumineux au sol sombre, (…) au feu devenu pierre », fait de contrastes et de couleurs, un livre cosmique. Les éléments terre, air, feu, eau, sont en perpétuel mouvement dans une nature âpre mais jamais hostile. L’humain est à sa juste place face à la force tellurique de la nature, son cycle de vie. Adèle O’Longh peint des tableaux avec un rythme alternant immobilité et mouvement. Terre et mer se répondent, le style est sensuel, les mots caressants.

Alice est « une âme égarée, (…) désespérée par l’absurdité de la vie en général », et de la sienne en particulier. Profession : errante et vidéaste. Elle promène sa douleur d’être sur l’île des Canaries, dernier refuge où se reconstruire. Ses fiascos amoureux l’ont fissurée chaque fois plus profondément, au point de ne plus savoir comment exister. Un jour, au détour d’une balade, elle rencontre Sarah, une vieille dame à l’allure fruste mais au sourire accueillant qui vit seule dans une petite maison nichée au centre d’un vieux volcan. Sarah a la bienveillance de la mère idéale, la voix douce comme un baume apaisant, et l’intelligence aiguë de ceux qui vous devinent à demi-mot. Pour elle, la beauté est au-delà du corps, aussi gracieux soit-il. Elle est dans un impalpable, dans une éternité indicible.

Alice se décrit comme malade, malade de l’âme, dévastée, cherchant à donner du sens à sa vie. « Puisqu’il n’y a rien de stable, personne en qui se reposer, pas de sol sous les pieds », comment ne retenir que l’essentiel à vivre ? Se débarrasser des scories qui entravent ? Avec une ironie mordante et douloureuse, elle évoque les souvenirs cuisants des hommes aimés, parfois quittés, qui l’accompagnent dans ses errances. Elle dresse un procès en règle du monde de l’image et de ses leurres inévitables, ses effets délétères, de la superficialité de notre regard sur les êtres et les choses. L’artificialité à laquelle tous s’accrochent pour s’offrir des frissons à bon compte, ce déchaînement de violence, d’aveuglement, comme l’écrivait en son temps Guy Debord ; la société du spectacle. Alice n’hésite pas à affronter Sarah, à tailler dans le vif, à descendre en flèche le discours du détachement. « Est-ce que tu sais que tout dehors hurle à la mort ? »

Dans son état de détresse, elle trouve l’énergie de la révolte pour dresser un réquisitoire puissant contre tous les coups de couteau qui lacèrent l’être humain et la nature, les combats qu’il faudrait ne pas lâcher tandis que le monde n’en finit pas de s’enfoncer. Sans le savoir vraiment, elle vient chercher des réponses. On pleurerait presque aux ravages de la rupture avec Axel, tant les mots sont au plus près de l’émotion. « C’est curieux comme la personne qui nous quitte nous devient étrangère. On ne la reconnaît pas, on ne sait plus du tout qui on a aimé. L’abandon remet en question, du seul fait qu’il advienne, toutes les années qui l’ont précédé. Surtout si celui qui quitte brûle la terre sur laquelle il vivait. Si celui qui représentait notre vie même devient notre meurtrier. » Axel, l’ange, la beauté absolue, l’innocence incarnée, et pourtant si cynique et calculateur. Conforme aux images, à leur puissance attractive. Émotion esthétique ou bluff intégral ? Mirage, miroir aux alouettes ? Alice campe avec précision l’engrenage des relations d’emprise et la difficulté à se sortir des griffes d’un homme manipulateur.

Sarah a une pensée unifiante, elle assemble les contraires plutôt que de les opposer et cette réunion des opposés nous réconcilie avec notre complexité humaine, nous laisse le champ libre pour nous dépouiller de ce qui nous empêche d’avancer ; la peur, la culpabilité, l’orgueil et tant d’autres sentiments dévastateurs. La vieille femme va emmener Alice vers un long périple intérieur pour se débarrasser des boulets que l’on traîne après soi. Une pratique réflexive et introspective pour atteindre un état qui mène à la cessation de la souffrance. Parfois, il semble qu’Alice fait une thérapie par procuration. C’est Sarah la guérisseuse qui parle, et Alice qui écoute. Les mots de Sarah pourraient être les siens. Les affronts de la mer, de l’élément liquide qui peut prendre possession de votre corps faisant de celui-ci un étranger à lui-même, l’incapacité à être… Le voyage est périlleux. L’île comme un aimant attire les naufragés de l’âme, les migrants, les femmes maltraitées par des salauds. Alice connaîtra la transe, la dislocation du corps, la perte de l’enveloppe corporelle. Parfois des apparitions jusqu’à en perdre le contact avec la réalité et voir surgir des ombres. Le prix à payer pour retrouver une vérité intérieure. Pouvoir se dire et se répéter encore : « (…) je respirais à pleins poumons. Je respirais l’air de la rescapée. Je sentais chaque pouce de mon corps. (…) je riais pour un rien, rien ne me contrariait. Tout ce que le jour m’apportait me semblait d’égale importance, tout était cohérent, tout méritait d’être accueilli à bras ouverts, tout était digne d’intérêt. Chaque manifestation de vie, chaque chose m’émerveillait. »

Les livres d’Adèle O’Longh sont des voyages initiatiques qui interrogent l’être en soi, l’être au monde dans ses lignes de fracture, sa révolte parfois, son impuissance souvent. L’auteure nous délivre elle-même le fil conducteur qui traverse sa trilogie. « C’est toujours la même trame, Alice, en réalité. On raconte tous la même histoire, la même quête (…) On demande juste à exister ». Exister oui, mais avec des habits fabriqués sur mesure et non du prêt-à-porter. Les mots sont toujours justes, la bienveillance et l’autodérision justes. Justes comme le positionnement du bouddhiste face au réel. Ni trop près, ni trop loin.

Adèle O’Longh n’oppose jamais la dureté du monde extérieur et la quête du bien-être intérieur. Les deux sont dans un rapport de réciprocité. On est loin des postures simpliste. On plonge au contraire au cœur de la complexité du vivant avec ses contradictions et ses failles, ses espoirs et ses rêves et ce jusqu’à la fin du roman. On retrouve confiance en l’être humain, pas l’être collectif, non, l’être dans sa singularité, dans sa capacité à puiser au fond de lui des ressources spirituelles qui lui permettent d’épouser le mouvement et l’incertitude de l’existence. Le texte est une merveille de spontanéité, de tendresse et de violence. On se laisse bercer par la musicalité des mots, absorbant goutte-à-goutte cette potion de vie, et on se sent léger, un peu moche et très beau. Avec la sensation d’exister.

Francine Klajnberg

La Vieille Dame au cœur du volcan d’Adèle O’Longh, Après la Lune, 2021.

Photo © Gina-Cubeles 2021