Dans la vraie vie, les « pauvres gens », rebaptisés « pov’cons » par Sarkozy, « sans-dents » par Hollande et « gens qui ne sont rien » par Macron, croulant sous des bérézinas de dettes, d’injustice, de malveillance, de misère, finissent souvent par se décourager, voire de s’effondrer dans des marasmes sans fond. Désespoir, alcoolisme, solitude, dépression, clochardisation, etc. Ces gens, que l’on a appelés « invisibles » quand ils ont cessé de l’être, en enfilant des gilets jaunes, en occupant les ronds-points des campagnes puis les rues des villes, parfois, se révoltent, faisant du jaune, couleur du traître-ouvrier, celle de la dignité, de la solidarité, de la révolte. Avant d’être recouverts de rouge, ensanglantés par les milices d’État d’un pouvoir fascisant aux abois.

Dans la vraie vie, la souffrance sociale, qu’elle se manifeste sous la forme de stress, de burn-out (autrefois appelé « épuisement »), de harcèlement, transforme la mésestime de soi en un effondrement si brutal qu’il peut conduire ses victimes (pas toujours pauvres, des cadres, parfois « supérieurs », sombrent) à cet effacement rédhibitoire qu’est le suicide. Méthode efficace pour se débarrasser sans coup férir de ses emmerdes, de ses chefs, et, accessoirement, du reste de la terre – ce qui est une autre facette du problème.

Quand un ingénieur de chez Renault se jette par la fenêtre du technocentre de Guyancourt, quand un employé se pend dans les toilettes de France Télécom, quand une institutrice se défesnestre dans la cour de son école de Pantin, le message « J’accuse » est clair. Mais on se prend à penser : pourquoi, au lieu de supprimer la conséquence de ses maux (un corps littéralement essoré, au bout du rouleau) ne pas en supprimer la cause (chef caporaliste, supérieur libidineux, collègue malveillant, sadique administratif frustré) ? Pourquoi, au lieu de sanctionner celle ou celui par qui arrive le désespoir, la mort se retourne-t-elle toujours contre celle ou celui qui en a pâti ? Émile Durkeim en parle-t-il dans Le Suicide ? J’avoue ne pas m’en souvenir.

C’est de ça dont il est question dans le seizième et formidable roman de Laurence Biberfeld, qui jure un peu avec ses précédents opus parus aux éditions Au-delà du raisonnable. Péter les boulons. Un titre qui claque comme un coup de tonnerre, habile double référence au pétage de plombs qui vous conduit tout droit à l’HP et au pétage de boulons « grain de sable dans l’engenage » cher au génial auteur du Sabotage Émile Pouget, dont certaines préconisations radicales furent mises en pratique par les Gilets jaunes lorsqu’ils s’attaquèrent à ces symboles de l’arnaque que sont les radars ou les péages d’autoroute. Péter les boulons, c’est le livre du passage à l’acte. Chez Biberfeld, les déglingués, les réprouvés, les humiliés de la société ne pleurent pas misère, ne sombrent pas, ne se suicident pas. Ils se débarrassent du problème en se débarrassant du responsable du problème. Autrement dit, ils mettent en pratique le fantasme des insomniaques qui ne supportent plus l’injustice et se réveillent la tête farcie d’envies de meurtre.

Nous sommes en présence d’un roman iconoclaste, mais ce qui va péter, dans ce récit explosif, drôle, jouissif, ce ne sont ni les symboles honnis, ni les monuments religieux, ni les vitrines des banques. La charge, beaucoup plus instinctive, charnelle, pourrait-on dire, s’attaque aux courroies de transmission de la machine administrative, industrielle, dévoreuse de vies humaines. Le bras qui la manipule est celui du révolté, et il ne tremble pas. Face à lui : les puissances nuisibles, représentées par des sous-fifres insignifiants, ce qui n’empêche pas leurs actes serviles d’avoir des effets désastreux sur la vie de leurs victimes.

Mais les résignés sont aussi au cœur de la cible, que Laurence Biberfeld décrit ainsi : « Des croyants de la démocratie, des culs-bénits de l’État social. Qui ne voient vraiment aucun inconvénient à ce que les flics prolifèrent, à ce que les taules existent, à ce que la justice soit rendue. Qui trouvent absolument normal qu’il y ait des maîtres et des esclaves, des patrons et des employés. Des patrons qui se torchent avec la peau des employés et des employés qui disent merci patron. Qui trouvent que tout ne va pas si mal dans ce monde tout à fait acceptable et qui pourrait être pire. »

Mais il est grand temps d’entrer dans le vif de ce roman pétaradant, qui jure, c’est le moins qu’on puisse dire, avec les poncifs d’une certaine littérature française actuelle, paisible et ronronnante.

Péter les boulons, c’est l’histoire d’Irène, la quarantaine, qui vit comme elle le peut dans une bourgade de l’Hérault, « Un de ces endroits où on arrive parce que les loyers n’y sont pas chers, et d’où on ne repart plus parce que s’ils n’y sont pas chers, c’est qu’on n’y trouve pas de boulot. » Ses enfants, Jérémie, Larissa, Richard et Suzy, âgés de seize à vingt-deux ans, sont logés à la même enseigne. Débrouille, boulots précaires, petits arrangements avec la pauvreté. Mais la misère, jamais ! Irène, révoltée, graine d’anar bien décidée à gripper la machine sociale dès que l’occasion s’en présentera. En l’occurence lorsque son père Lucien, opéré pour une simple hernie, se réveille « amputé de deux mètres d’intestins ». Plutôt que de se plaindre à l’administration hospitalière, ce qui ne servirait à rien, elle décide de punir de façon définitive le chirurgien criminel. Autrement dit, elle le dessoude. Comment ? Ce n’est pas dit dans l’histoire. Il est juste question d’un instrument contondant. Trois lignes suffisent. Irène tue pour se défendre, sans préméditation, à l’instinct, avec ce qui lui tombe sous la main. Comme on écrase une mouche qui vous titille. Ce n’est pas le genre de la maison Biberfeld de s’attarder dans ces détails sordides qui font le miel des addicts au serial killers. Cette élusion n’en rend que plus efficace la méthode, et impose un rythme d’enfer, tant les nuisibles sont légion dans une société où tracasseries administratives et déshumanisation numérique tiennent lieu d’échelle d’infamie.

S’en suit une cavale à rebondissements, et cette fois sans la moindre ellipse. Réfugiée dans un squat multi-ethnique où l’on se serre les coudes dans une polyphonie polyglotte, Irène y retrouve ses compagnons de galère, des laissés pour compte, des « boulons » trop serrés qui ne demandent qu’à faire dérailler le rouleau compresseur du système. Ce petit monde met alors en chantier une vengeance collective radicale. Assistantes sociales, psys, agents de Pôle emploi, complices de l’ordre injuste, ont intérêt à se mettre aux abris. Car où Irène la hors-la-loi magnifique passe, l’ennemi trépasse. Et comme les chattes ne font pas des chiennes, son aînée Suzy en a pris de la graine. Tuer ne la dérange pas. Tuer est devenu l’évidence, la seule porte de sortie non déshonorante. Pas besoin de chercher très loin la parfaite complice ! Et comme la tribu leur emboîte le pas, cela permet à l’auteur de nous offrir quelques envolées épiques, telle cette longue virée hilarante de toute la smala, enfants, femmes, hommes, vieillards, au beau milieu d’une réception huppée dans le parc d’un château où il se passe des choses bizarres, dont on ne vous dira évidemment rien, sinon que l’hilarité risque fort de vous saisir.

Dans la vraie vie, la vie est moche, dégueulasse, invivable, au mieux compliquée, elle laisse un sale goût dans la bouche. Dans le roman de Laurence Biberfeld, la vie bourlingue à cent à l’heure, renversant tout son passage. Ses protagonistes survitaminés pètent le feu, rien ne leur résiste, à commencer par le père d’Irène qui vit comme une apothéose chaque seconde de rabiot de vie, arrimé à sa poche à merde tel un cosmonaute à son kit dorsal.

La force du roman tient aussi à son côté farce. On y rit autant qu’on y tue, alors que les victimes d’Irène ne sont pas toujours, loin s’en faut, d’abominables salauds. Ce qui fait que parfois, on se surprend à vouloir être derrière elle et ses acolytes, pour leur dire : « Peut-être que là, vous pourriez faire preuve d’un peu de mansuétude, non ? Une petite pause ne serait-elle pas profitable ? Vous ne pourriez pas zigouiller plus utile ? » Mais on sait que le choix des cibles n’est pas toujours facile, et l’on se finit par se laisser emporter par ce roman joyeusement immoral et sans retenue, déjanté, excessif, qui rentre avec jubilation dans le lard de notre système social.

Laurence Biberfeld a toujours été engagée. Dans la vie, dans ses romans, elle revendique colère et radicalité. Péter les boulons est un roman libérateur, qui fait du bien. (Pas sûr que le bourgeois honnissant le Gilet jaune y trouve son bonheur…) Les fabricants de best-sellers, aussi soucieux de littérature que le renard du bien-être des poules, ont inventé la tarte à la crème du feel-good. Biberfeld va bien plus loin, et pas besoin pour cela de conseils en marketing. Avec ce roman enragé, transgressif, publié chez un éditeur où on ne l’attendait pas, les sympathiques et courageuses éditions in8, elle inaugure le « social revenge », qui nous venge des saloperies d’un monde ayant porté le capitalisme à son apogée mortifère avec, en contrepoint, l’ombre de plus en plus menaçante du totalitarisme numérique, complice et, de plus en plus, « maître des horloges », pour reprendre l’expression du président de ce que la France est devenue : une « start-up nation ». Et dont seul l’effondrement pourrait assurer la pérennité, sinon la survie, de la race humaine. Sans savoir si l’échéance est proche, dans quelles conditions elle aura lieu, et ce qu’il y aura après.

Quant au style de Péter les boulons… Sûr qu’un Cavanna se serait écrié : « Nom de Dieu ! C’est magnifiquement écrit ! » Car Laurence Biberfeld fait partie, avec Pierre Pelot, Hervé Le Corre, Hugues Pagan, feu Hervé Prudon et quelques autres, dont on ne citera pas le nom pour ne pas faire de jaloux, des grands stylistes du roman noir français. Et je me pose personnellement la question : comment se fait-il que les grandes collections de poche (Folio, Livre de Poche, Pocket, Points, J’ai Lu, 10/18) ne se soient pas précipitées sur les pépites que sont ces romans ?

Jean-Jacques Reboux

Péter les boulons de Laurence Biberfeld, Les éditions in8 2019

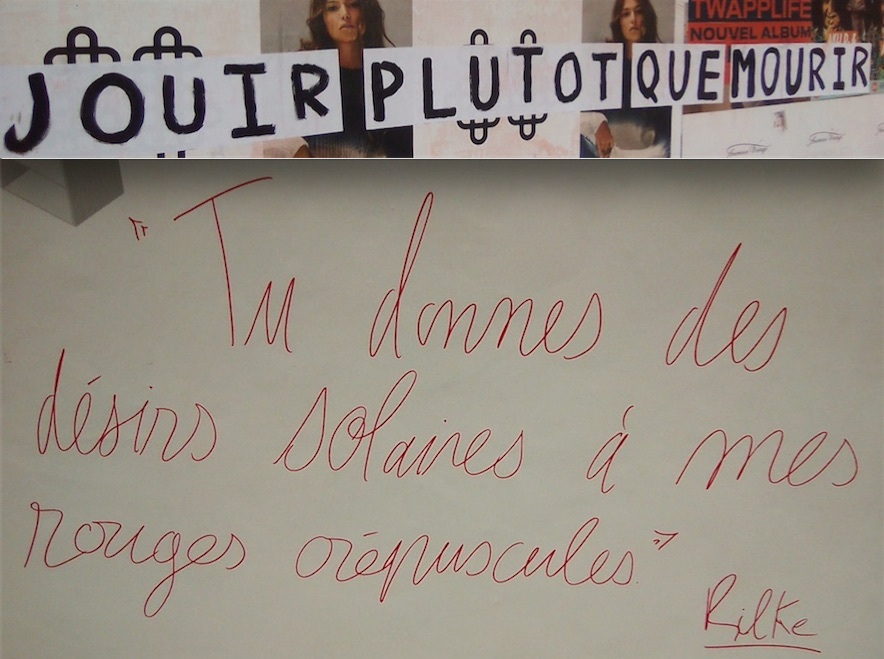

Photo N/B © Adèle O’Longh : Le rire de Clara