Dans une interview (passionnante) à Télérama , où il livre quelques aveux sur sa profession de foi de cinéaste, le réalisateur, Oliver Laxe, dont c’est le deuxième long-métrage après Mimosas, reprend à son compte l’une des définitions du cinéma donnée par Pasolini : « Le cinéma, c’est du papier brûlant. », précisant ce que peuvent avoir en commun « faire du feu » et « faire du cinéma » : « quelque chose de très excessif, beaucoup d’énergie, de sacrifice ».

Le feu évoqué dans le titre n’est évidemment pas celui que nos ancêtres avaient découvert en frottant deux morceaux de silex, ni celui effroyable de la guerre, encore moins celui de l’amour, bien qu’il soit possible d’imaginer – ce n’est pas dit dans le film – que la fascination supposée du héros pour le feu a peut-être un lien profond avec une blessure de l’enfance et, qui sait, un manque d’amour, comme le laisse supposer l’état de plénitude rentrée ressenti par un Amador incapable de communiquer ses sentiments, dans une très belle scène du film, lorsqu’il fait la connaissance d’une vétérinaire venue soigner une vache dont il vient de sauver la vie, et dont on se dit qu’elle pourrait bien (la véto, pas la vache), sinon sauver sa vie à lui, du moins lui donner un peu de cet amour qui lui fait si cruellement défaut.

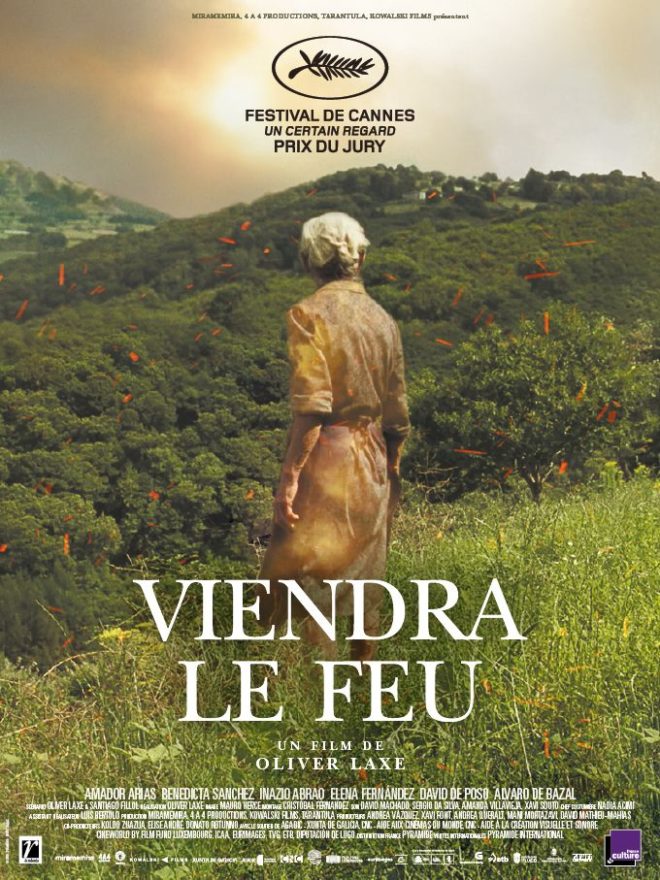

Bien entendu, le feu de ce film magnifique est celui qui va dévorer la nature. Celui de l’incendie qui détruit tout sur son passage, contre lequel les hommes sont impuissants, d’autant qu’ils doivent aussi lutter contre cet adversaire invisible qu’est le vent. Le feu dont le pouvoir de fascination, « la beauté scandaleuse » des flammes évoquée par le cinéaste, s’oppose à la désolation mortifère qu’il provoque.

Lorsque débute le film, dans une magistrale scène nocturne, où des arbres aux hautes cimes ployant sous l’estoc des bulldozers géants, résistent puis finissent par s’effondrer comme des êtres vivants fauchés, le feu est passé, et on sait qu’il reviendra, c’est écrit dans le titre. Mais à l’exception des séquences où le héros est confronté aux moqueries de ceux qui ne voient en lui que l’incendiaire, davantage assimilé ici à un simple d’esprit qu’à un criminel, le feu est absent de la première partie, qui donne à voirla plénitude de la campagne : minérale, végétale, animale (pierres, herbages, collines, rivières, arbres, astres, bêtes), et l’osmose, parfois proche du mystique, qui les lie à ses rares habitants.

Amador (Amador Arias), la cinquantaine, cabossé par les années de solitude, gueule impavide de barde celte fâché avec les mots, rentre chez lui, après avoir passé deux ans derrière les barreaux pour pyromanie. Il y retrouve sa mère, Bénédicta, la seule personne qui lui reste, et qui l’attend avec un amour qui confine à l’évidence. La vieille femme, toute menue, édentée, véritablement incarnée par l’admirable Bénedicta Sanchez, le choie comme un gosse. « Je suis contente que tu sois revenu. » lui dit-elle. Rien de plus. Amador est un animal blessé qui ne demande qu’à vivre paisiblement, en accord avec cette nature qui l’a façonné, et sans doute étouffé aussi. Le spectateur, qui ne sait pas s’il est coupable ou innocent, a compris que ces deux taiseux-là échangeront peu de mots. C’est que nous sommes à la campagne, et pas dans cette campagne désincarnée, incrédible, caricaturale, montrée dont la majeure partie des films paysans – c’est un fils de la terre qui vous le dit. La campagne est magistralement filmée par la caméra fluide d’Oliver Laxe, qui la connaît bien pour être né dans cette Galice balayée par le vent, plus sujette aux incendies que d‘autres régions d’Espagne. Cette authenticité apporte évidemment un supplément d’âme à son œuvre, tout comme le fait que ce film espagnol, qui n’est pas encore sorti en Espagne, soit tourné en galicien, ce qui est assez rare et ajoute à son mystère.

La vie reprend. L’animal blessé retrouve sa tanière, son environnement, ses habitudes, sa mère confite de tendresse, son chien, ses trois vaches, quelques-uns de ses amis qui ne l’ont pas renié et volent à son secours lorsqu’il est sujet aux quolibets, et dont il peine à accepter l’amitié, ses deux années de réclusion n’ayant pas arrangé son caractère bourru. Il revoit la vétérinaire, dont on ne vous dira pas s’il va se passer quelque chose entre eux. Et puis, en arrière-plan du décor, il y a ce groupe de jeunes gens qui retapent une vieille maison de pierre qui sera, on le pressent, livrée aux flammes lorsque reviendra le feu.

Car elle arrive, la catastrophe ! C’est la seconde partie du film. Nous plongeons alors au cœur de l’incendie qui dévore la pinède. Spectacle époustouflant, filmé lors de véritables incendies, ce qui donne au film un côté quasi-documentaire impressionnant, à tel point que l’équipe du film, prenant les mêmes risques que les pompiers, a apporté son concours à la lutte contre le feu. Feux, contre-feux, techniques d’une guerre dont on sait comment elle finira. Les flammes crépitent, carbonisent la végétation. Les pompiers sont épuisés. Vraiment, on n’avait encore jamais vu un incendie comme ça au cinéma ! Il y a cette magnifique séquence où l’on voit un cheval aux yeux brûlés s’échapper du brasier sans avoir la force de s’ébrouer, qui donne au spectacle un côté fantomatique, presque fantastique.

Tandis que sa vieille mère se faufile entre les troncs calcinés, dévastée, Amador jette un regard vide sur la désolation du paysage, comme si sa vie venait d’être réduite en cendres, sans que le réalisateur ait laissé aucun indice sur sa culpabilité dans l’incendie dont il a été tenu pour responsable. Le spectacteur, lui, ne se sent pas tenté par un pronostic, tout à l’étrange sentiment schizophrénique, effroi et fascination d’avoir assisté, impuissant, au désastre. Il faut tout le talent d’Oliver Laxe pour donner autant de sens et de puissance à ce paradoxe induit par la nature humaine, qui n’en manque pas, on le sait.

Un grand film, lyrique (rassurons les allergiques à l’esthétisme exacerbé : Oliver Laxe ne se prend pas pour Terrence Malick), hypnotique, incandescent, qui vous donnerait presque envie d’aller voir en Galicie si le feu couve.

Jean-Jacques Reboux

Photo Jean-Jacques Reboux