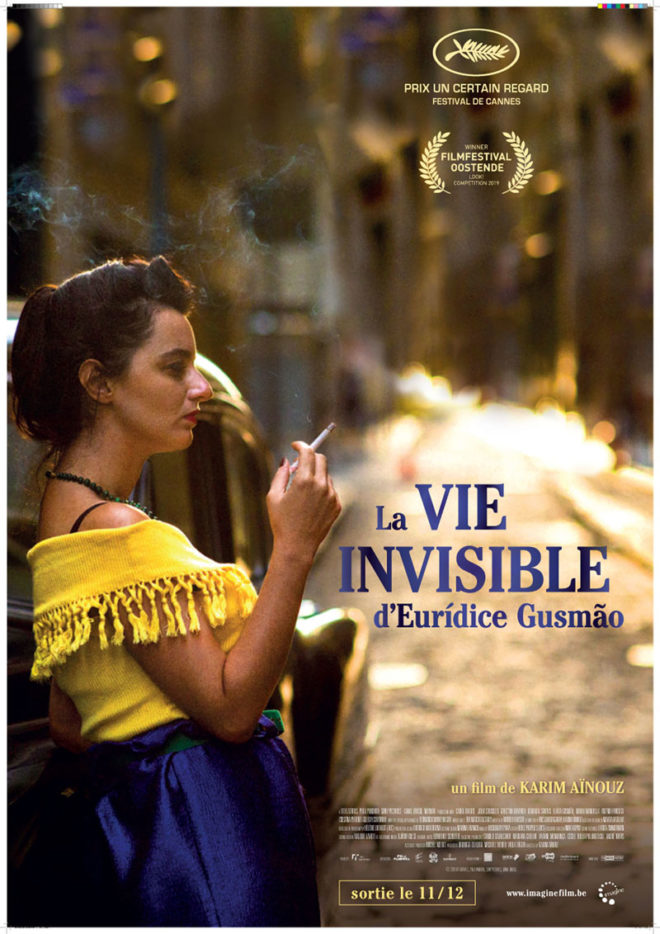

Il y a des films qui s’installent tranquillement, laissant à votre cerveau le temps de s’accomoder. Et il y a ceux qui vous accrochent dès le premier plan. C’est le cas de La Vie invisible d’Eurídice Gusmão, septième film de Karim Aïnouz, père algérien, mère brésilienne, récompensé à Cannes par le prix Un certain regard, adaptation on ne peut plus libre d’un roman de Martha Batalha traduit en français en 2017 sous le titre Les mille talents d’Eurídice Gusmão. Dès l’entrée en matière, les deux sœurs, Euridice et Guida, crèvent l’écran. Le film vous emporte tel un torrent, pas le temps de respirer.

Dans le roman, que la critique a curieusement négligé de lire, Euridice, désireuse de prendre ses distances avec un mari peu follichon, décide de prendre du poids (au sens propre, pas au figuré : elle s’empiffre), telle une héroïne nunuche d’Alexandre Jardin ! Frivolités qui n’intéressent pas le réalisateur, Karim Aïmouz, qui dépiaute le roman de ses oripeaux comiques, n’en gardant que la colonne vertébrale – la cellule familiale et son arbre à névroses – pour en faire un tout autre objet, avec une dimension tragique que l’on n’avait pas vue depuis longtemps au cinéma, en tout cas pas à Cannes, nen déplaise aux ébaubis de la dernière palme d’or, le très excité Parasites du Coréen Joon-ho Bong, dont les paraboles cousues de fil blanc et le grand-guignol nous ont passablement horripilé.

Le film est présenté par la production comme un « grand mélo tropical ». Grand, il l’est assurément. Tropical, oui ; nous sommes au Brésil. Mélo, certes ; c’est un drame, il y a de l’outrance. Mais on est bien loin des excentricités picaresques, avec crises de nerfs et coups de théâtre des telenovelas, ces feuilletons qui firent le bonheur des ascendantes des futurs électeurs de Bolsonaro ! Le film, qui pourrait être transposé dans à peu près n’importe quel pays où la femme n’est pas l’égale de l’homme (ce qui fait beaucoup), est bien autre chose qu’un mélodrame.

En réalité, c’est un film noir, très noir, qui ne laisse pas beaucoup d’espoir d’émancipation à ses deux héroïnes, Euridice et sa sœur Guida, comme en témoigne le faible chemin parcouru entre les années 50, où se déroule le film, et les tristes années 2020, où le Brésil a effectué une terrifiante régression, avec l’inquiétante arrivée au pouvoir du fasciste Jaïro Bolsonaro.

La Vie invisible d’Eurídice Gusmão est un film âpre, suffocant, dont l’intensité dramatique est magnifiée par la mise en scène limpide, la photo magnifique d’Hélène Louvart (entre gros grains et chromo), la musique grave, mélancolique, quelque peu angoissante, du compositeur allemand Benedikt Schiefer (à qui l’on doit la très belle musique du récent Seules les bêtes). C’est aussi, et surtout, une fresque féministe, qui ne l’aurait sans doute pas été davantage si le film avait été tourné par une femme.

Nous sommes en 1951, dans un quartier populaire de Rio de Janeiro. Euridice et Guida, magnifiquement interprétées par Carol Duarte et Júlia Stockler, ont dix-huit et vingt ans. Elles sont sœurs, jolies, douces, impétueuses et pourraient être jumelles tant est grande leur complicité, et tant elles brûlent de mordre la vie. Euridice, pianiste, rêve d’aller au conservatoire de Vienne, en Autriche. Guida rêve d’une autre liberté, celle du grand amour qu’elle vient de rencontrer en la personne de Yorgos, marin grec trop beau pour être aimant, avec qui elle prendra la fuite dès le début du film. Le père, né au Portugal, est un boulanger besogneux, sévère, qui assume avec conscience l’autorité patriarcale que des traditions ancestrales lui ont assignée. Cela ne fait pas de lui un homme heureux mais cela entretient son illusion de puissance. La mère vit dans l’ombre de son époux, chétive, aimante, résignée, craintive. Nous sommes dans le Brésil machiste des années cinquante, le pays « qui tue le plus de femmes au monde », comme le rappela le réalisateur lors de la présentation du film à Cannes. Si dans le film, les femmes ne meurent pas sous les coups des hommes, elles n’en demeurent pas moins écrasées par le poids d’une société patriarcale, où le mensonge, l’hypocrisie et la domination sont les règles, autour de ce père indigne, monstre ordinaire et funeste, comme on n’en voit pas tous les jours au cinéma. Un monstre de cruauté qui fait pire que tuer ses filles. De l’une, il efface méthodiquement toute trace du passage sur terre ; de l’autre il étouffe la vie, avec le concours de son insignifiant mari.

Mais à trop parler, nous risquons de rater le début du film… Guilda, qui se fait porter pâle à un repas avec un notable dans le père fait grand cas, profite de l’occasion pour s’enfuir avec son matelot. Eurídice reste seule avec son rêve de pianiste, et ses parents, qui lui font épouser Antenor, un employé sans consistance, avec qui elle fera tout pour ne pas avoir d’enfant. (On ne révèlera pas par quel atroce coup du sort le mari apprend sa grossesse, ce qui empêchera Eurídice d’avorter.) Sa sœur lui manque mais elle comprend ô combien qu’elle se soit échappée avec un amoureux, elle qui n’a jamais fait l’amour avec un homme. La nuit de noces, filmée de façon très crue par Karim Aïnouz, dans la lumière froide d’une salle de bain, avec pour ciel-de-lit une baignoire qui évoque davantage le supplice de la noyade que l’abandon amoureux, est terrifiante. Le viol conjugal auquel on assiste annonce une vie mortifère, faite de renoncements, d’effacement et des chocs post-traumatiques qui vont avec. Comme sa mère l’est de son père, Eurídice est prisonnière d’un mari qui ne comprend pas qu’elle puisse avoir envie de devenir pianiste alors qu’il lui serait tout à fait loisible de se livrer à des activités plus pertinentes, par exemple, mettre au monde un enfant.

Mais contrairement à sa mère, Eurídice ne se résigne pas. Elle prend des cours de piano en secret. « Quand je joue, je disparais ! » dit-elle, ce qu’il faut évidemment traduire par « je renais », dans un monde qui n’est pas celui qu’on lui a assigné, un monde secret, caché derrière la porte de son cœur. Elle rêve de sa sœur Guida, dont son père lui a dit qu’elle était partie en Autriche, alors qu’elle est revenue à Rio, enceinte d’un enfant qui n’est pas le bienvenu, chassée sans ménagement par son père, devant sa mère qui ne fait même pas semblant de la défendre. « Tu es partie par la porte de derrière. Repars par la porte de derrière ! Tu n’es plus ma fille ! » seront les derniers mots du père, superbement interprété par António Fonseca.

Guilda a trouvé refuge auprès d’une femme libre ayant vécu plusieurs vies qui, en plus d’être la nourrice de son fils, deviendra sa confidente, et son amie absolue. « La famille, c’est pas les liens du sang, c’est l’amour. » C’est le versant optimiste du film, avec de la vraie vie, loin des hommes et de leurs mensonges, et des dialogues savoureux : « Tu as déjà vu un pauvre ressortir de l’hôpital ? » Guilda envoie de longues lettres à sa sœur adorée, qui ne les lira jamais, pour une raison atroce, dévoilée à la fin du film et qui n’est pas tout à fait celle que l’on imagine.

Eurídice est obsédée par le souvenir de Guida, et réciproquement. Elles se cherchent, ne se trouvent pas, mais sont étrangement toujours ensemble, par une alchimie quasi quantique, qui leur permet de ne pas totalement désespérer de se revoir un jour, et de résister. Il y a dans l’entêtement optimiste qui lie ces deux femmes sorties du même ventre quelque chose du mystère éblouissant de La double vie de Véronique de Kristof Kieslowski.

Mais Karim Aïnouz n’a pas besoin de ces références. Son cinéma exigeant se suffit à lui-même. Telle cette séquence magnifique et terrible, où les deux sœurs, présentes dans le même restaurant, ne vont pas se voir. Eurídice déjeune avec son père. Guida aperçoit son père, qui ne la voit pas, mais elle ne voit pas Eurídice. Un petit grain de sable, typiquement brésilien, empêchera cette rencontre qui ferait basculer le film dans une autre direction, dans un magistral mouvement de caméra qui est peut-être le moment le plus poignant de ce film terriblement émouvant.

Avec le percutant Bacurau, de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, La Vie invisible d’Eurídice Gusmão clôt une année 2019 particulièrement riche pour le cinéma brésilien, et l’on aimerait que les sept films que Karim Aïnouz a réalisés fassent l’objet d’une rétrospective.

Jean-Jacques Reboux